三重、蘆洲因地理位置與容易淹水的天氣條件,宛如一座被河流環抱的島嶼,故有了「三蘆島」稱呼。近年,一群長者與居民組成「三蘆島插畫共學社」,以畫筆為媒介,透過畫筆描繪地方故事,在創作中找到療癒與勇氣。

回春計畫延伸,再獲信義公益基金會肯定

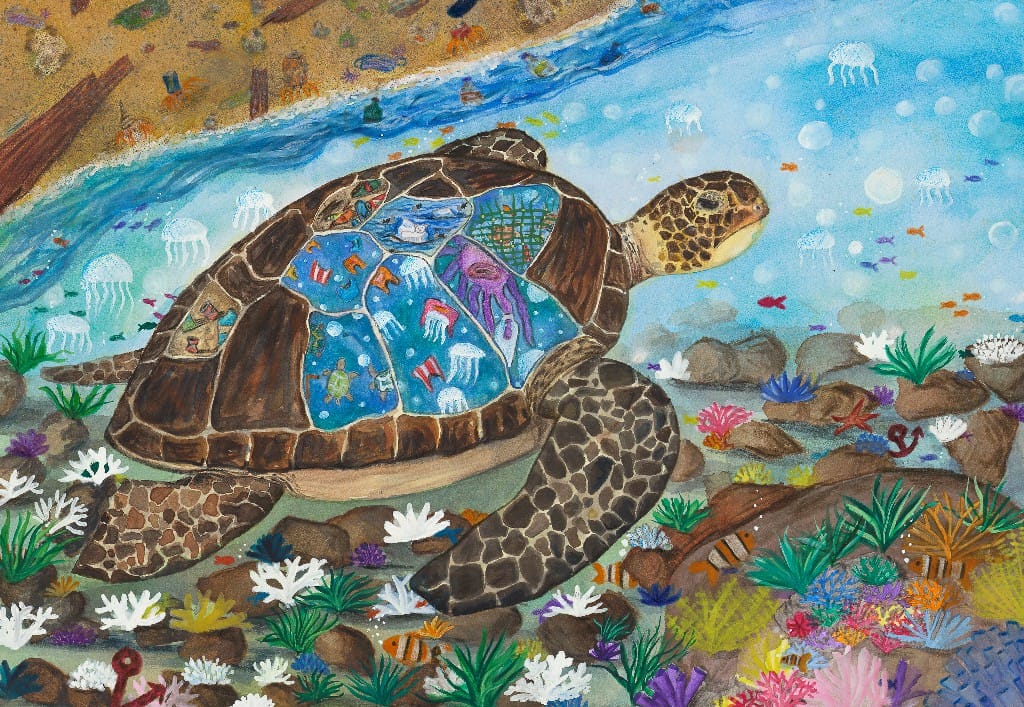

這項行動源於 2023 年的「回春插畫繪本創作計畫」。當時,成員們從描繪自身的人生故事出發,逐步延伸到三重、蘆洲的文化與地景。 對許多長輩而言,這是他們人生中第一次用繪畫來記錄生活,也是第一次意識到自己的記憶與故事,是社區無法被取代的珍貴資產。後來,作品被製作成一張張「尋寶卡」,並以「老.好.人」命名:「老」象徵傳統文化與產業的延續,「好」代表值得珍惜的風景與情感,「人」則是生活其中的居民。這個名稱凝縮了三蘆島的底蘊,也成為串連過去與現在的橋樑。該計畫獲得信義公益基金會的肯定,榮獲「新生活獎」。

圖一/保存著成員回憶的尋寶卡,描繪舊時石磨樣子

一張尋寶卡,打開跨世代的故事對話

每張尋寶卡不只是作品,更是能打開時光之門的教具,它們走進三蘆島博物館與鷺江國小,開啟跨世代的交流。 有一回,孩子們抽到〈14 號公車〉與〈售票亭兼雜貨店〉。在畫作與故事的交織下,他們試著想像沒有便利商店的年代:放學後湊著零錢買糖果,搭車時向售票員購票。那些早已消失的日常景象,透過長輩的敘述再次浮現,成為孩子眼中充滿好奇的世界。以前生活的片段成了孩子們學習與理解世界的素材,也讓長輩意識到,記憶不再只是屬於自己的回望,而能為下一代打開想像的門。從說故事的人轉變為文化的傳遞者,他們的經驗在代與代之間流動,持續為這片土地注入意義與力量。

圖二/成員介紹〈售票亭兼雜貨店〉,孩子透過插畫認識早期生活和故事

創作映照三蘆的變遷,用尋寶卡串起土地的記憶

尋寶卡的創作,也讓成員重新看見自己與土地的關係。十年前,某位成員以油畫描繪「三重水流公」,這裡曾因地勢低窪而頻繁淹水,故有許多無名屍體隨水漂流,後來居民興建水流公廟或萬善堂,安撫孤魂野鬼。十年後,他再度回到原地,拿著相機拍下現況並重新作畫,映入眼簾的,已不再是廟宇,而是一座公園,甚至是一間加油站。

他的作品宛如一面鏡子,既映照三重與蘆洲的變遷,也提醒人們,那些在時間中被淡忘的歷史與記憶,依舊深藏於土地之中。

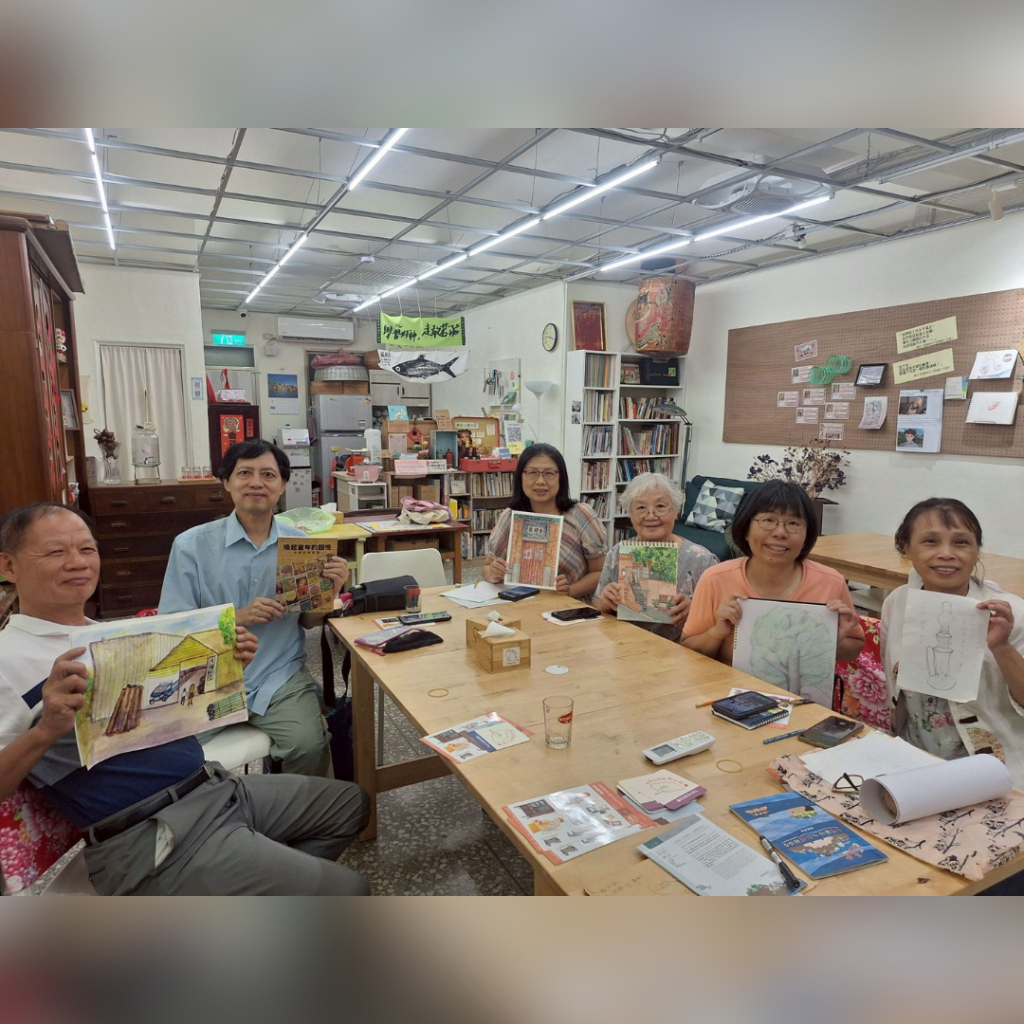

當沉默被聽見:畫作勾起藏在內心的故事

畫社不僅連結社區,也是情感交流的場域。市場工作的一位大哥,長年不願提起自己的兒子。某天,在畫作分享會上,有人畫紅龜粿模具,分享兒時磨豆的記憶;有人畫母親的胸針,分享自己與母親的關係,溫暖的氛圍讓他漸漸鬆開心防,終於在眾人面前談起壓抑多年的愧疚與心疼。

輪到大哥發言時,他首次開口談起先天障礙兒子,他述說著多年來的愧疚與心疼。現場沒有打斷,只有專注的聆聽與真誠的回應,每一句話就像細緻的棉布,一層層接住大哥的心情。這一刻,畫室成為安全的容器,不僅承載地方記憶,也承載個人的心事。

以畫先行,守護記憶的風景

這些插畫承載著工匠的身影、家庭的物件、城市的變遷與長者的心境。尋寶卡、小旅行與分享會只是形式,真正被保存的,是人與土地之間的情感,也是長者在創作中重新建構的自我價值。對他們而言,老年不是遠離舞台,而是能持續講述、連結、創造的階段。

圖三/成員展示承載著自己回憶的畫作

三蘆島或許會隨著都市更新而改變,但那些被畫下的片刻提醒我們:一座城市的靈魂,不在高樓,而在那些願意說故事、願意傾聽的長者身上。