在都市,退休後的長輩常陷入孤單與失落並且面臨失智問題;而在偏鄉,壯年外移、隔代教養普遍,使許多幼兒缺乏語言刺激。「科技長幼共讀健康計畫」這項計畫由醫師開立「閱讀處方」,並邀請長輩透過視訊連線,成為偏鄉孩子的共讀夥伴。

展臂發起「科技長幼共讀健康計畫」獲信義公益基金會肯定

台灣展臂閱讀協會創辦人、同時也是臺北醫學大學附設醫院醫師的陳宥達,在社區巡迴與家訪中發現,都市裡的長者退休後伴隨身體以及記憶逐漸退化,開始對自我價值產生懷疑,而偏鄉的孩子缺乏足夠刺激,語言、動作或認知發展面臨遲緩風險,醫療體系雖能觸及多數家庭,但卻沒有辦法提供教育或者實體支持的相關資源,來改善長輩與孩童的狀況。

故發起了這個計劃,運用視訊,讓原本是平行線的都市長輩與偏鄉孩子一起「共讀」,搭起世代以及地區的橋樑,解決彼此的問題,而此計畫也獲得信義公益基金會的支持,獲得了新生活獎。

圖一/長輩練習運用對話式共讀方式說故事,找回表達的自信與樂趣

共讀繪本,開啟跨世代的對話

在繪本挑選上,特別選擇與長者生活貼近的題材,例如:變老的歷程、皺紋與白髮、記憶與遺忘、人生故事與生命意義,讓長者接受自身變化的過程。

更重要的是,共讀並不是要求長者把一本書從頭到尾念完,而是透過「對話」來互動。像是繪本翻到雜貨店的插圖時,長輩會聊起早年的物價變化;當孩子好奇地問起「通貨膨脹是什麼?」長輩便耐心解釋。孩子在追問與回答裡拓展詞彙,而長輩則在敘說中重新組織語言、活化思緒,也讓他們感受到自己仍被需要。

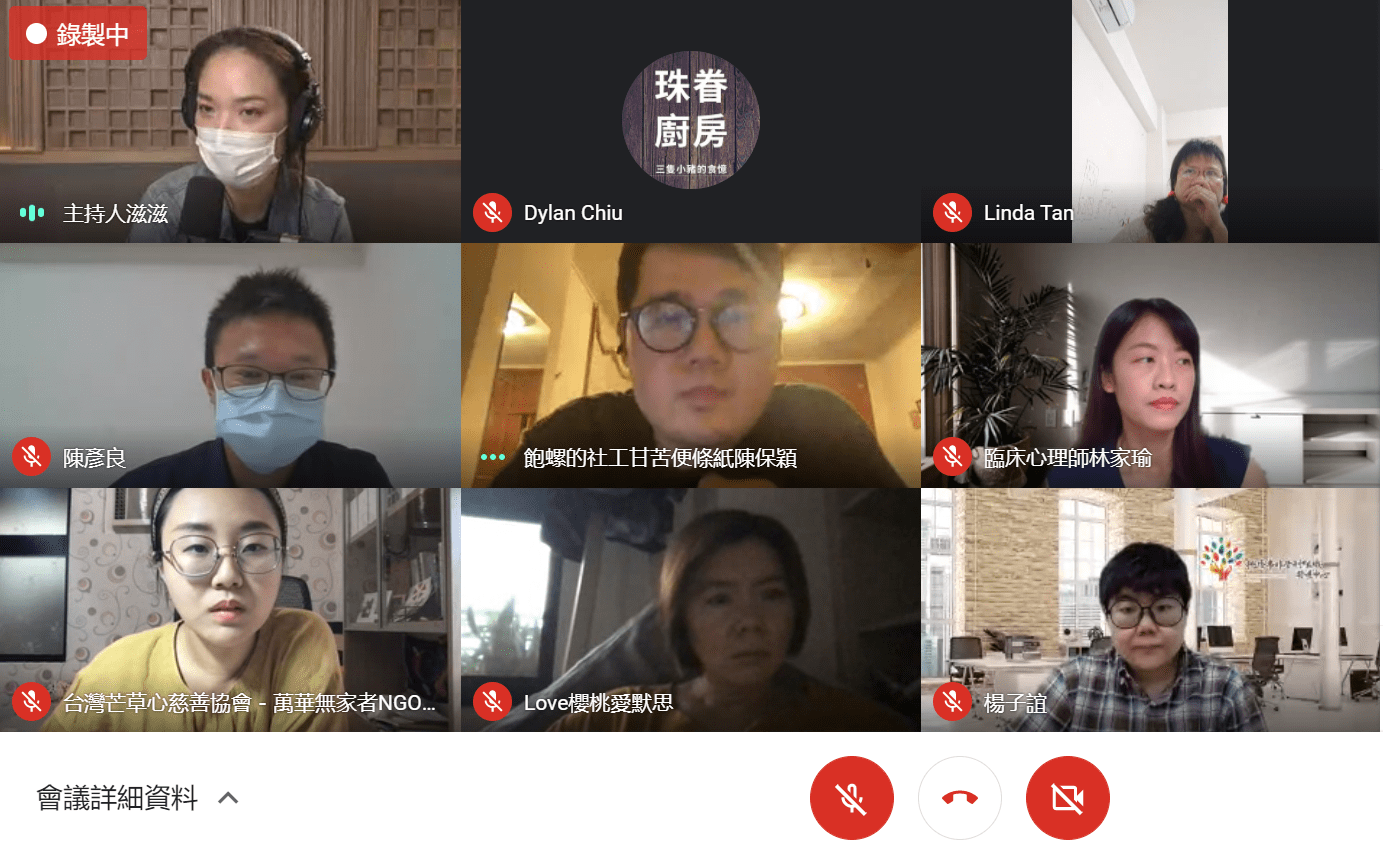

銀髮族從慌亂到自信的轉變

雖然長輩們事前都接受過培訓,但真正「上場」時,帳號、鏡頭、麥克風輪番出錯,讓阿嬤緊張得滿頭大汗;鏡頭另一端的小朋友卻早已坐不住,不到三分鐘就開始扭動、分心跑走。第一年,這樣的場景經常出現,長輩手忙腳亂,孩子興趣缺缺,最後還得靠醫師臨時接手,才穩住場面。

然而,到了第二年,那位曾經手忙腳亂、總把書舉得太高的阿嬤,開始慢慢掌握節奏。她會找到繪本中的亮點,用提問去抓住孩子的注意力,當問到:「你們澎湖市場都賣什麼魚?」孩子的眼神立刻亮了起來,興奮地搶著回答。 這樣的一問一答,讓原本鬆散的氣氛逐漸熱絡,孩子們的專注力也被拉回來,阿嬤也從最初的慌亂無措,變得能自在分享,甚至能引導對話。

圖二/長輩透過視訊講故事,孩子們專注聆聽,共讀的互動在螢幕兩端展開

盼導入穿戴式裝置,擴增據點開啟新篇章

一本書,一場對話,看似簡單,卻能讓世代之間重新聽見彼此的聲音。同時也提醒我們,健康不是單靠醫療就能維持,而是在一次次交流中被滋養、被延續。

未來,他們希望能導入穿戴式裝置,量測長者發話量、互動次數與人聲比例,把成效客觀化,像量血壓一樣追蹤語言與社交參與度。也計劃擴大候診閱讀角與遠距據點,串連更多衛生所、圖書館。

圖三/長輩用故事陪伴孩子,讓閱讀成為最溫暖的橋樑

當一本書翻開的時候,陪伴與希望也同時展開,化作一種跨世代的力量,靜靜卻堅定地改變著社會。