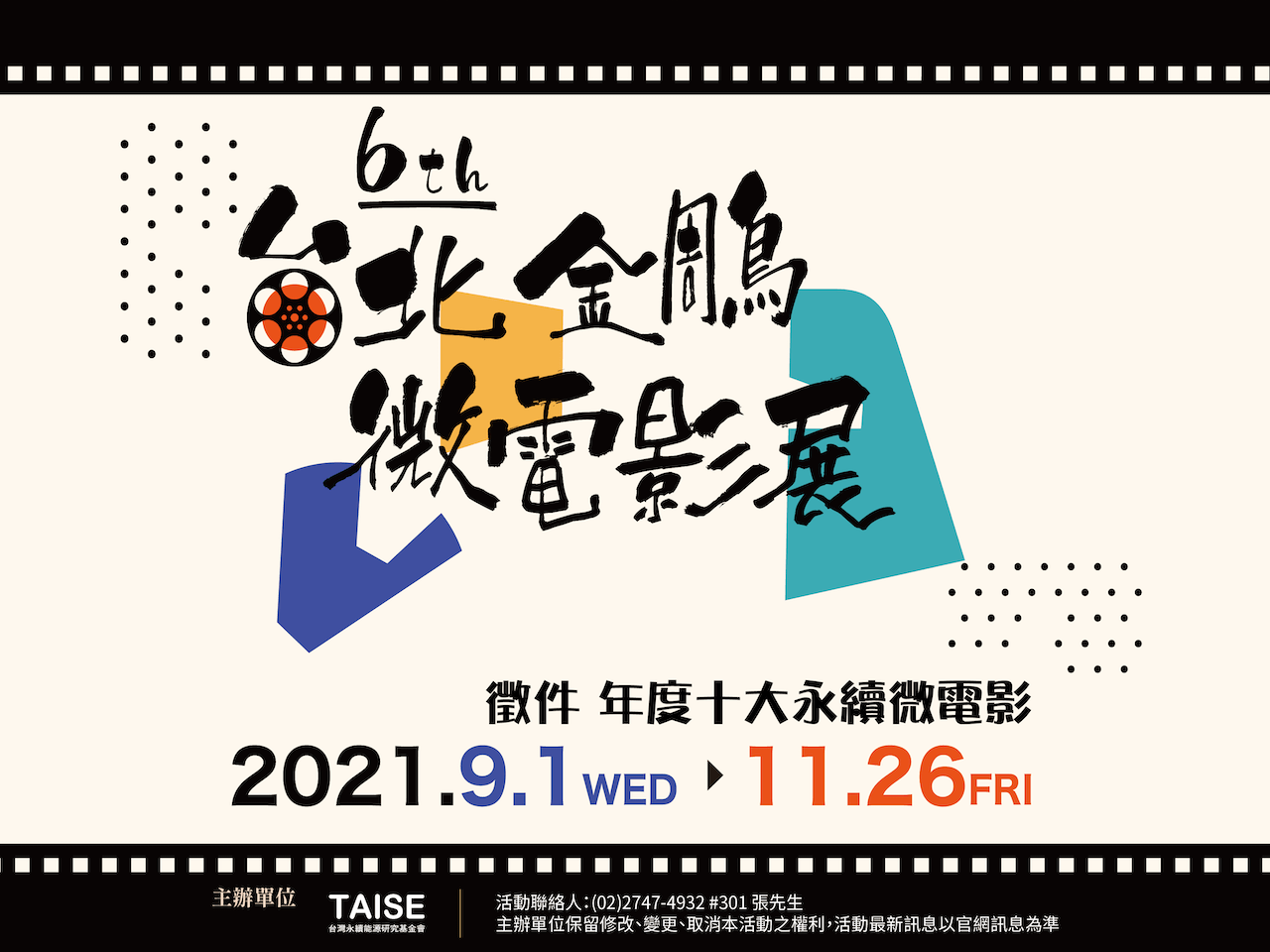

在花蓮秀林的加灣部落,一頭牛串起整個部落的世代交流。「牛步田園:加灣 TRUKU 銀園共耕樂活計畫」的名稱中,「牛步田園」象徵如牛般緩慢而踏實的步伐,帶領人們重新走進田野,與土地建立連結;而「銀園」則代表銀髮長者的共同花園,讓耆老走出靜態的關懷據點,在田野間重拾生活的喜悅。

湯博勝說起這個發想的初衷是希望以牛為意象,凝聚部落的力量與精神。這兩個名字承載了太魯閣(太魯閣語:Truku)族「順應自然、彼此共好」的精神,也讓文化傳承與樂齡共耕在現代社區中再次生根。

在牛車上的搖晃記憶,TRUKU部落的童年與土地

在 TRUKU 族的記憶裡,牛始終佔有一個特別的位置。長輩還記得,童年時跟著父母坐在牛車上,滿載甘蔗顛簸著從部落到糖廠;上了國小、國中,也要下田幫忙耕作。雖然日子辛苦,但回想起來卻充滿甜蜜——那是一段與土地緊密相連、和牛朝夕相處的時光。隨著工業化與機械普及,這樣的景象逐漸消失,只留下零星的故事在口耳間流傳。於是,有長輩提議:「我們要不要再養一隻牛?」這不僅是懷舊的想像,而是一個真實的行動,希望透過牛,把過去的生活片段重新牽回來,也讓下一代能親身感受祖輩曾經走過的步伐。

(圖一)加灣社區的長者們一同在田園裡探究植物耕作技巧

從猶豫到勇氣,跨越重重困難的養牛之路

然而,這個養牛的夢一開始並沒有讓計畫執行人鄭秀蓮心動。她很清楚,養牛意味著每日的照顧與繁瑣的責任,而且幾乎沒有單位會補助經費購買牛隻。可部落的湯長老卻異常堅持,幾乎天天來找她「撒嬌」,一句「我的牛牛」,就像孩子般的期待,讓她無法拒絕。於是開始撰寫計畫書、申請經費。過程中,她心裡也非常掙扎——「我們原住民在文字表達上,真的比不過漢人」但每當想起長者的眼神與那句話,她只能咬牙繼續。直到站上公開提案的場合,她鼓起勇氣把部落的夢想說出口。那一刻,她明白,這不只是養牛,而是牽動整個部落的心。

(圖二)加灣社區長者主動帶草料去餵養牛隻

部落新成員登場,調皮小牛為日常增添色彩

因為共好行動徵選的青睞,加灣部落在提案成功後,開啟了「小牛養成計畫」。這頭小牛既調皮又靈性十足,若有人手上拿著飼料,牠便會興奮地朝你奔來,並不是要攻擊,而是渴望你手中的食物。一旦靠近,牠又會慢慢停下腳步,低下頭撒嬌。有一次,牠竟掙脫繩索,不慌不忙沿著原路走回家,途中還停下來「向路人要東西吃」,最後乖巧地在轉角等候。直到湯長老呼喚,牠才高興地回頭,像完成一場小小探險般乖巧地跟上。這份聰明與俏皮,讓小牛迅速成為部落裡人人喜愛的焦點,每個人都樂於參與這份日常的溫暖與趣味。久而久之,部落的長者也都自發地為小牛收集草料,這讓他們單純的退休日常,多了一份責任。

(圖三)青年費盡心力從台灣西部採購牛車並進行改裝

牛步田園,串起部落的記憶與世代

在這段養牛的日子裡,小牛不只是農耕的助手,更成了全村共同的寶貝。因為牠的存在,部落裡多了一個共同話題,家與家之間的界線逐漸消融,大家像一起養著同一個「孩子」,分擔責任,也共享快樂。這份照料也讓長者重溫童年的田間記憶,串起不同世代的情感。這一切要感謝信義公益基金會的支持,讓加灣部落得以重新以「牛」牽起世代的記憶與希望。

(圖四)花蓮秀林加灣部落的居民與小牛親暱合影