在社會工作的第一線,翁弘育不是用華麗的語言說理想,而是用十一年的時間,細細走過每一個人的故事。從外籍漁工、災區重建,到高齡服務,他選擇留下來,走進人心的深處,也讓不同世代在磨合中學會理解與陪伴,說不出為什麼選擇長期投入高齡服務領域,但是他油然而生的熱情,早已回覆前言萬語。

從災區走進社區,長者陪伴第一線的共生青年

「其實我一開始是做外籍漁工的社工,還曾參與莫拉克風災的重建工作。」翁弘育笑著說,語氣中帶著一點回憶的感慨。那時,他服務的對象是在台灣海域打拚的外籍漁工,除了跨文化的挑戰,還要協調醫療、法律等單位,一頭栽進體制與現實之間來回穿梭的實務現場。沒過多久,莫拉克風災重創南台灣,他又轉身投入重建中心,走進一個個災後村落。

這些年輕時的現場經歷,也讓他更深刻理解,人在困境中最需要的,是有人願意留在身邊,不嫌麻煩地陪一程。雖然早期做的工作與高齡毫無關聯,但他從不排斥。「會進入弘道老人福利基金會,其實是有一點誤打誤撞啦。」他輕輕一笑,但這一撞,就度過了十一年,沒離開過。從事社會工作,有辛苦的一面,當然也有愉快的時候,但翁弘育是一個很懂得長輩習性的社工,知道如何搭建世代共好的橋樑。

(圖一/在社工專業中發光發熱,獲得表揚)

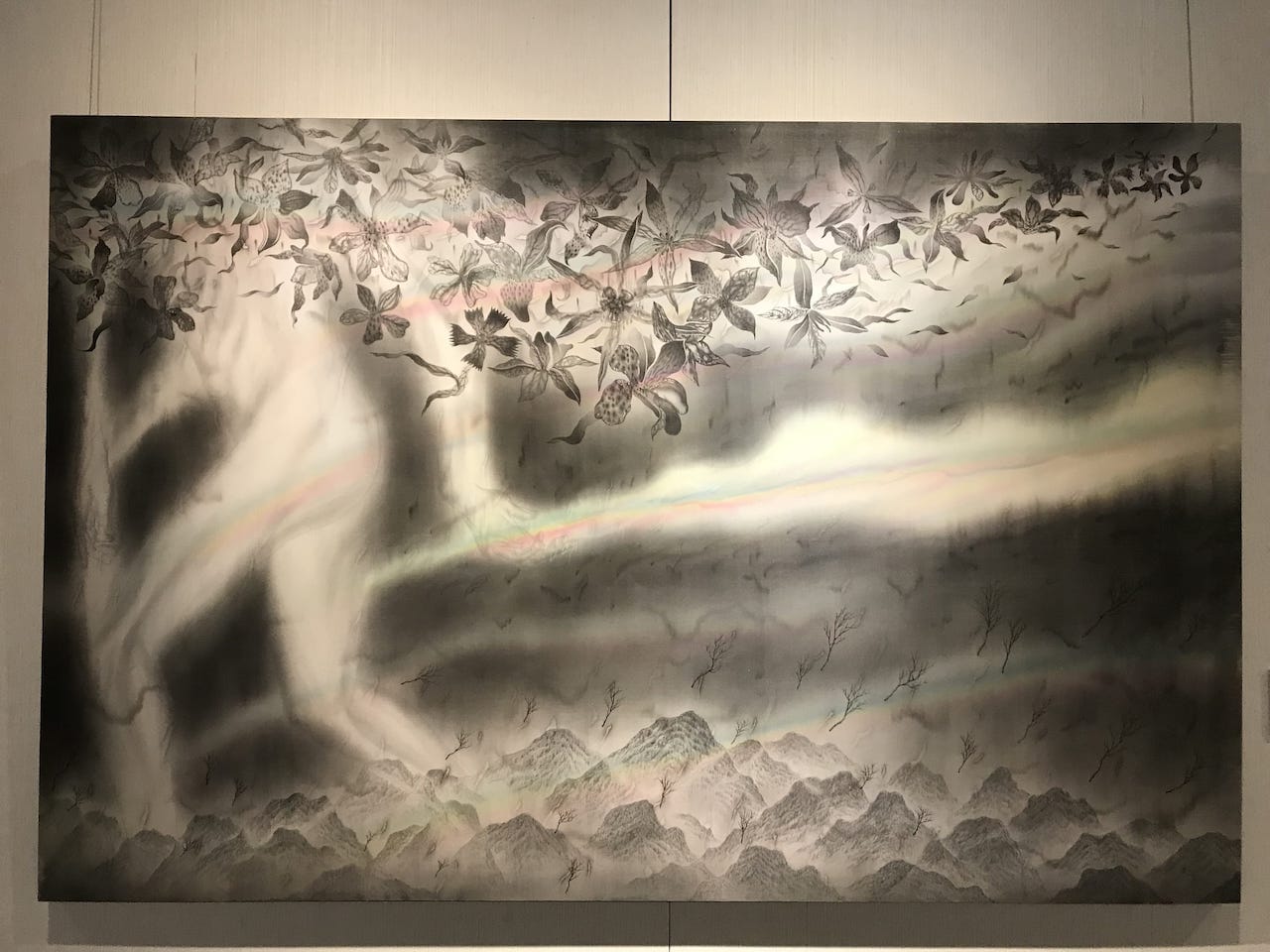

孩子的笑聲與長者的步伐,拉近在林投好客廳的理解與尊重

進入弘道老人福利基金會後,他負責跨世代、跨族群的「林投好客廳」,這是長者服務的其中一環,與長照不同的是,這裡更像是為長輩與年輕世代搭建的生活場域。不過,要讓不同世代和平共處,勢必會有磨合期。「有些長輩會覺得小朋友太吵,不希望他們來。」他笑著說,「這時候我就要出面協調,兩邊都要顧到。」

他會先與孩子們溝通,讓他們理解公共空間的使用規範,像是在活動開始前一起朗讀簡單版的「公共守則」;也會轉向與阿嬤們聊聊,說明這個場域的理念,是希望大家都能來、都能感到自在。 「有時候我們也會請小朋友說話小聲一點,用行動讓長輩們看到他們有在改變,慢慢地,雙方也就建立起了互相尊重的默契。」他像一位潤滑劑,讓孩子學會尊重,讓長輩學會包容,也讓彼此發現,其實我們都需要對方。

(圖二/在林投好客廳與孩子和孩子的畫作開心合影。)

在高齡服務裡直視死亡,用社工視角守住生命的重量

但踏入老人領域,就難以迴避長輩的死亡。無論是個案突然離世,或是歷經長期病痛後走到生命盡頭,每一次都是情感與專業的交織。翁弘育說,他印象深刻的是一位獨居長輩,幾天不見,最後的音訊竟然是透過警察的來電,請他到警局作筆錄,警察表示,該名長輩在離世前,最後的來電紀錄名單中有他,也曾遇過獨居長輩倒臥在家中過世的消息,面對總總生離死別,他都會告訴其他人,要一起記得過世的長輩與自己留下的美好回憶。

他坦言,一度也曾感到無力和挫折,但奇妙的是,從來沒有想過要放棄社工這條路。選擇留下來,是因為親眼見過許多美好的轉變,他說:「看到長者因為據點活動重新建立生活重心,交到朋友、找到目標,那些畫面,常常讓我重新獲得滿滿的動力。」同時對他而言,長輩們的人生故事與一句句誠懇的提醒,都是珍貴的回饋,也成為他面對未來的勇氣與指引。

讓遺憾不再:傾聽長輩最深的願望

而在高齡服務領域的年資漸長,翁弘育對於陪伴長輩也開始有不同的想法想要去執行。

「我們很常談預立醫療、談善終,但其實有時長輩真正放不下的,是沒完成的夢想,或是內心的一個遺憾。」翁弘育說。這些願望可能很小——像是回老家看一眼、或單純想穿一次婚紗。可這些小小的願望,對一位人生倒數的長輩來說,卻可能是一輩子的牽掛。

他相信,有品質的長照,不是急著處理死亡,而是幫助長輩與過往和解、與人生告別、與自己和好,讓他們的最後一段路,留下溫暖的記憶。

(圖三/將暖心禮包親手送到長輩手中,在巷弄中傳遞陪伴的溫度)

在十一年的服務旅程中,在浪裡走過,在社區扎根。他沒有因為看見生離死別而退縮,反而更堅定地選擇留下,陪伴每一個還在尋找歸屬的人。